2025年7月13日

『眠れない』にできること

寝れないと気持ちも不安定になりやすかったり、認知症や心疾患、糖尿病などのリスクも高まるといわれています。今回は、そんな“心にも体にも深く関わる睡眠”について、少し整理してみました。あなたの眠りが少しでも楽になるヒントになれば幸いです。

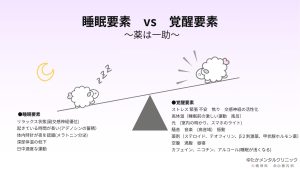

●睡眠のシーソー? 〜「眠りの力」 vs 「覚醒の力」〜

私たちの睡眠は、「眠らせる力」と「目が覚める力」のバランスで成り立っていると考えることができます。

眠気を強める要素には、リラックスした状態、夜を認識している体内時計、深部体温の低下などがあります。一方で、覚醒を高める要素としては、ストレスや不安、音・光の刺激、カフェイン、さらには「寝なきゃ」という焦りまで含まれます。このバランスが「眠らせる力」に傾いたときにに眠りにつきやすくなります。睡眠薬などの治療は“眠りの側に傾ける一助”として働きます。でも、薬だけではうまくいかないことも少なくありません。睡眠環境や生活習慣の見直したり、そして“眠りとの付き合い方”の工夫も大切です。

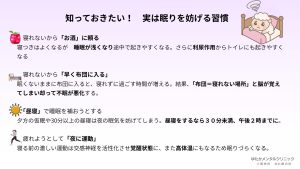

●その習慣、逆効果かも?

「眠れないからお酒を飲む」「早く布団に入る」「昼寝で眠気を補う」「夜にしっかり運動する」これらは、眠れないときに多くの人が“よかれと思って”取りがちな行動です。でも実は、睡眠の質を下げたり、かえって眠れなくなる原因になることもあります。たとえば、アルコールは一時的に寝つきを良くするように見えても、途中で目が覚めやすくなり、結果的に浅い眠りを招きますし、眠くないのに早く布団に入ると「布団=寝られない場所」として脳が覚えてしまい、不眠が悪化することもあります。

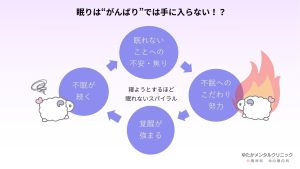

●神経症性不眠とは? 〜眠ろうとするほど、眠れなくなるスパイラル〜

不眠の中でもっとも多いのが「神経症性不眠」と呼ばれるものです。

きっかけは一時的なストレスや環境変化などですが「また眠れなかったらどうしよう」「寝なきゃ」と強く意識することで、脳が逆に覚醒モードに入り、眠れない夜が続いてしまうのです。この悪循環を和らげるには、「寝ようと頑張らないこと」や「眠れないときはいったん布団を出る」など、行動の工夫がカギになります。

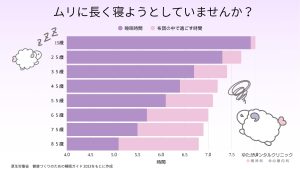

●年齢とともに睡眠はどう変わる?

上のグラフにあるように、年を重ねるにつれ実際に眠れている時間(紫)は減る一方で、起きているけど布団で過ごす時間(ピンク)が長くなる傾向にあります。「夜中に何度も目が覚める」「以前のように長く寝られない」──そんな変化に戸惑う人も多いかもしれません。でも、それはある程度は加齢に伴う自然な変化なのです。一方で若い頃と同じだけ寝ようとして、「眠れない…」と焦ってしまうと、そのギャップが 神経症性不眠のきっかけになることがあります。

“今の自分に必要な睡眠時間”は、年齢とともに変わるもの。そう理解しておくことで、「寝なきゃ」のプレッシャーから少し楽になれるかもしれません。

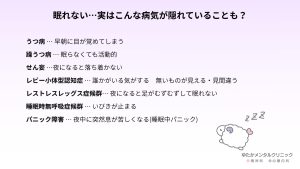

●実は他の病気が隠れていることも?

不眠の背景には、時に他の病気が隠れていることもあります。たとえば、早朝に目が覚めるうつ病、眠れなくても活動的な躁うつ病、夜に落ち着かないせん妄やレビー小体型認知症、足のむずむずで眠れないレストレスレッグス症候群、いびきが止まることで気づかれる睡眠時無呼吸症候群、夜間に突然息苦しくなるパニック障害など。

上記に気になる症状があるときはもちろん、

そうでなくても「眠れなくてつらい」と感じたら、どうぞご相談ください。