2025年9月19日

『ストレス』のはなし

●ストレスとは

まず、そもそも“ストレス”とは何なのかを整理してみましょう。

「ストレス」という言葉はよく耳にしますが、本来は外部からの刺激に対して体や心が反応することを指します。もともと生き物にとってストレス反応は、不快な環境や身に迫る危険を察知し、それに対応するためのサインでした。適切に働けば、生き残るために体を準備させる仕組みだったのです

●ストレス反応のクセ~4つのF~

ストレスを感じると、体や心はどんな反応をするのでしょうか。代表的なのが『4つのF』と呼ばれる反応です。

ストレス反応として有名なものに「Fight or Flight(戦うか逃げるか)反応」があります。

・Fight(闘争)反応

動物では:天敵やライバルに立ち向かい、排除しようとする反応

人間社会では:困難な課題に積極的に取り組む/相手を論破しようとする など。

・Flight(逃走)反応

動物では:天敵から距離を取り、まず安全を確保する反応

人間社会では:困難な話し合いを避ける/責任ある仕事から距離をとる/先延ばしにする など。

これに加えて「凍りつき(Freeze)」や「迎合(Fawn)」というパターンもあります

・Freeze(凍結)反応

動物では: “蛇ににらまれたカエル”のように動きを止め、余計なダメージを避ける反応

人間社会では:プレゼンで頭が真っ白/重要場面で固まる/パニックで体が動かない など。

・Fawn(迎合)反応

動物では:群れ内でへりくだって衝突を避け、関係を保つ。

人間社会では:相手に過剰同意/自分の意見を抑える/必要以上になだめる など。

このようなストレス反応は生育環境、性格特性、過去の経験などによって、特定のパターンをとりやすい傾向があります。

もともとは「生き延びるための反応」ですが、人間社会では過度に生じたり、同じパターンが続くことで支障をきたすことがあります。

そうした場合には、次の3ステップが役立ちます。

① 受容(Accept) ― 自分を責めず、「これは正常な反応だ」と理解する。

② 気づき(Awareness) ― 自分の反応パターンを客観的に観察する。

③ 立て直し(Adjust) ― より効果的な対応を意識的に選択する。

・Fight(闘争)反応

適度であれば成長や自己主張につながりますが、

行き過ぎると攻撃的になり、人間関係に悪影響を及ぼします。

☆立て直しの工夫:深呼吸して落ち着く、冷静な言葉を選ぶ。

・Flight(逃走)反応

一時的には自己防衛になりますが、

習慣化すると問題解決が難しくなります。

☆立て直しの工夫:小さな一歩を踏み出す、段階的に向き合う

・Freeze(凍結)反応

短期的には身を守るための防御反応ですが、

繰り返されると必要な行動が取れず無力感や自信喪失にもつながります。

☆立て直しの工夫:深呼吸で体の感覚に意識を向け落ち着き、行動尾小さなステップに分けて実行する。

・Fawn(迎合)反応

衝突を避ける短期的な方法にはなりますが、

続くと自己犠牲にもつながります。

☆立て直しの工夫:心理的境界を意識したり 自分の気持ちを大切にしながら相手に伝える練習をする

自分の取りやすいパターンを振り返り、“立て直し”の準備をしておくと安心です。

繰り返しになりますがこれらは本能的な反応ですから、必要以上に自分を責める必要はありません。

●人間社会のストレスは遷延しやすい!?

これまでは短期的なストレス反応についてお話してきましたが、人間社会では自然界と違いストレスが長引きやすいという特徴があります。

自然界では、天敵から逃げ切ればストレスはすぐに解消されます。

しかし人間社会では、職場・学校・家庭などから完全に逃れることは難しく、ストレスが長引いてしまいます。さらに、人間には「記憶」や「想像力」があるため、過去の嫌な出来事を思い出したり、未来を心配しすぎたりして、実際の場面が終わってもストレスが続いてしまうのです。

本来は一時的な緊急事態に対応するためのシステムが、日常的に稼働し続けることで、まるで火災報知器が鳴り続けているような状態で、体は常に警戒態勢を取り続けているのです。

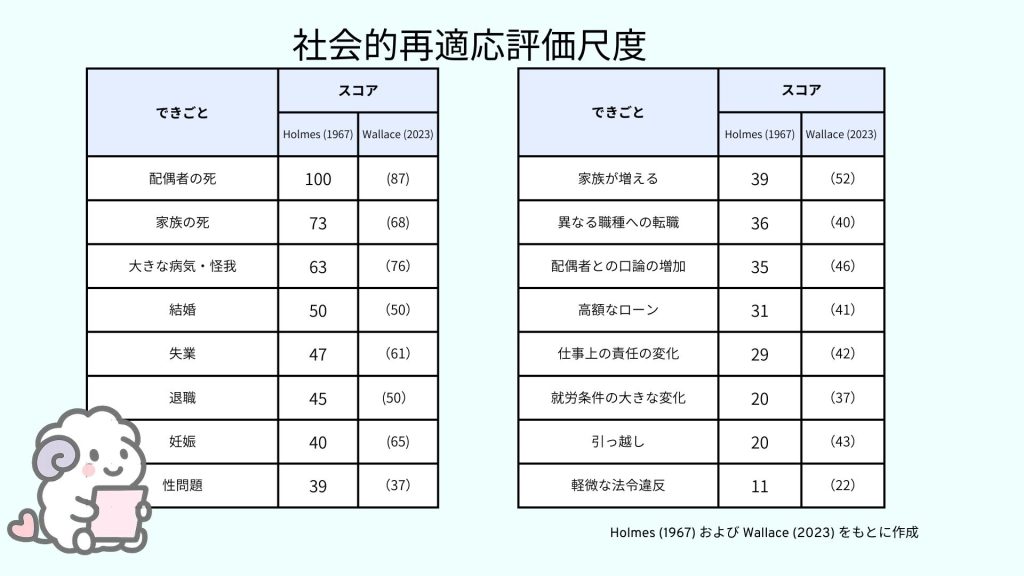

●SRRS(社会的再適応評価尺度)

人間社会ではどのような事がストレスとして作用することが多いのでしょうか? ストレスの大きさを“生活上の出来事”で客観的に測ろうとした研究もあります。

それがSRRS(Social Readjustment Rating Scale) です。Holmes & Raheが1967年に開発した、「生活上の変化がどのくらいストレスになるか」を数値化した尺度です。

人生の出来事に点数(ストレス度)を割り振り、過去1年間で経験した出来事の合計点を算出します。

その点数が大きいほど心身の不調(精神疾患・身体疾患を含む)の発生率が高まることが示されました。

後にに American Institute of Stress(AIS) が以下のリスク目安を提示しています。

・0–149点:低リスク(約30%が不調を経験)

・150–299点:中等度リスク(約50%が不調を経験)

・300点以上:高リスク(約80%が不調を経験)

このように、ストレスの大きさは生活上の出来事の積み重ねによってもある程度の目安を立てられることが示されています。

それから半世紀以上を経て、2023年に Wallaceら によって「現代版SRRS」が発表され、時代の変化を経て重みづけが修正されています。

あくまで参考値ですが、点数を計算してみると「自分の状況を客観的に振り返るきっかけ」になるかもしれません。

●コーピングとは?

では、実際にストレスとどう付き合えばよいのでしょうか。そこで役立つのが“コーピング”という考え方です。

ストレスに直面したとき、私たちはつい「なんとなく」や「いつものように」で対応してしまいがちです。

コーピング とは、状況をよく見極め、利用できる選択肢の中から意識的に行動や思考を選ぶプロセスのことを指します

2つのコーピング方法

問題焦点型コーピング

ストレスの原因そのものに働きかける方法です。

・スキルを磨く

・情報を集める

・サポート体制を整える

・環境を調整・変更する など

「自分にコントロール可能な要因」がある場合に有効です。

情動焦点型コーピング

ストレスによって生じた感情にアプローチする方法です。

気分転換(運動、趣味、カラオケ、温泉など)

気持ちを落ち着ける工夫(リラクゼーション、呼吸法など)

「変えられない状況」や「長期的な受容が必要な場合」に有効です。

バランスが大切

問題焦点型だけに偏る と 、常に努力や調整を強いられて疲弊する

情動焦点型だけに偏る と、 気晴らしで逃げ続け、根本解決が遠のく

大切なのは、「変えられること」と「変えられないこと」を区別し、両方のコーピングを上手に組み合わせることです。

ストレスは本来、私たちが生き延びるために備わった大切なシステムです。

しかし人間社会では、ストレスが長引いたり積み重なったりすることで心身に負担を与えてしまいます。

そこで役立つのが「自分の反応に気づくこと」や「コーピングの工夫」です。

自分はどの反応パターンを取りやすいのかを理解し、問題そのものに取り組むのか、それとも感情を整えるのか

――状況に応じて柔軟に選べることが、ストレスと上手に付き合うカギとなります。

「変えられることは工夫し、変えられないことはやわらかく受けとめる」

そんなバランスを意識してみましょう。